去る6月の3日から7日にかけて、アメリカ北西部にあるオレゴン州のポートランドへ行ってきました。ポートランドと聞いて「おっ」と思った方は、都市デザインや環境設計について関心の高い方ではないでしょうか。

ポートランドは「アメリカで最も住みやすい都市」に選ばれ、とくに35歳以下の若い人にとって、いま一番アツい街といわれています。今年に入り、日経ビジネスやブルータス、ポパイ等国内の雑誌でも集中的に特集されていますね。

その魅力を紹介した吹田良平さんの本『グリーンネイバーフッド―米国ポートランドにみる環境先進都市のつくりかたとつかいかた』(発行:繊研新聞社)に出会ったのが3年ほど前。昨年神戸モトマチ大学の有志で視察を組んだのですが私は行けず、今年やっと念願が叶いました。実際、街のスタイルといい、そこで暮らす人々といい、ポートランドの街はあまりに魅力的でした。ポートランドで見聞きした街づくりから、“これからの都市”のあり方について、2回にわたって所感をお伝えしようと思います。

そもそも、なぜこれほどまでにポートランドが人気なのか。その答えは“身の丈主義”にもとづいた街の独自性にあります。これだけではピンとこないと思うので、日本の街と比較しながら、もう少し詳しく説明しましょう。

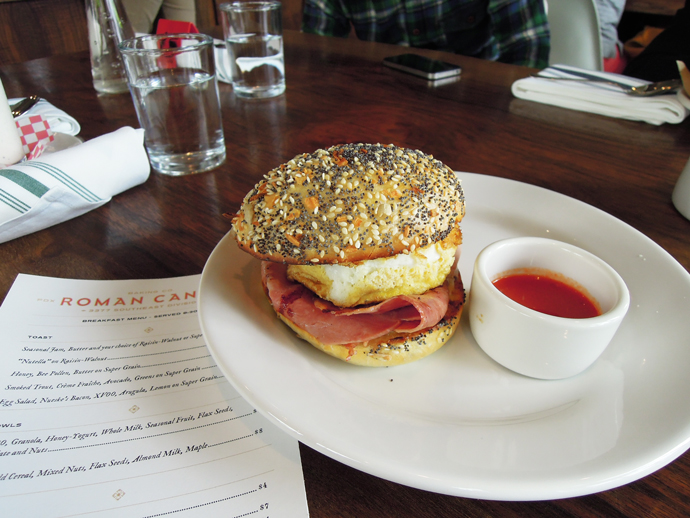

たとえば食べ物でいうと、日本はどこに行っても全国チェーンのお店が建ち並んでいますよね。神戸でも東京でも、はたまた北海道でも同じ味が提供されます。便利といえば便利なのかも知れませんが、それは独自性のない均質化されたもの。ポートランドは人口あたりの割合で、世界一レストランの多い都市です。チェーン店はほとんどありません。お店の多くが個人や地元の小さな会社によって経営され、お店ならではの味や空間、サービスを提供しています。消費者も、大量生産品や輸入食品に頼らず、自分たちが納得できるものを、自分たちの目や手の届く範囲で受け入れる。その最たるものが、「地産地消」の活発さでしょう。 ポートランド近辺には農家がいくつもあり、新鮮な食材を街へと卸しています。エスニック料理など輸入食材を扱うお店でも、オーナーが現地できちんと買い付けを行うなど、食材ルートの“見える化”がしっかりしています。

日本のスーパーでも「近隣農家の○○さんがつくりました」といった野菜や果物が並ぶようになりましたが、最近、世間を騒がせた海外の期限切れ食肉問題などを見ると、日本の食に対する現状はまだまだ不安です。生産者と消費者の距離が遠く、自分が口にしている食べ物が一体どこから来たのかが分からない、という問題が起きています。東日本大震災やTPPをきっかけに、日本国内でも地産地消や週末農業など“自分の目の届く範囲のものを食べよう”という傾向が強まっていますが、そんな動きをいち早く取り入れ、実践してきたのがポートランドです。街のシンボルとなっている「ファーマーズマーケット」は、地元の生産者や農家が集まり、消費者と対面で販売するスタイルの市場です。鮮度の高い安全な食材を提供できるだけでなく、収入の大部分が生産者に還元されることで、良質な食材の持続的な生産が可能になっています。実際、ファーマーズマーケットのひとつに足を運んだのですが、市場に並んでいる野菜の色合いの力強さにしびれました。

“身の丈主義”としてもうひとつスゴイなぁと思ったのは、家具でも小物でも、つくれるものはとにかくDIYしてしまうところ。ポートランドの街を歩いていると、いたるところで工房やアトリエを見かけます。廃材を使ったカトラリーショップ、アンティーク家具をリメイクしたセレクトショップ、あらゆるパーツをオーダーできる自転車工房……と、枚挙にいとまがないほど。さらにリサイクルショップに行くと、テーブルや棚はもちろんですが、なんとトイレの便器やバスタブまで売っているのです。いまの日本なら、バスタブが古いから交換しようとなったとき、リサイクルのバスタブを買うなんてまずあり得ないですよね。工務店や施工業者を呼んで、つくり置きのユニットバスを風呂場にはめ込んで終わりでしょう。

ポートランドでは“街の人”がつくった、あるいは使った家具を、余すことなく“次の街の人”が使う。石鹸も、お皿も(もちろんそこに並ぶ食材も)、テーブルもソファも、はたまた家さえも、みんな“Made in Portland”。この姿勢には、本当に感心しました。

ここで前編終了です。どうでしたか? 今回は、ポートランドという街の魅力について書きましたが、次回は、ポートランドで感じたことを神戸という街に置き換えて考えてみたいと思います。